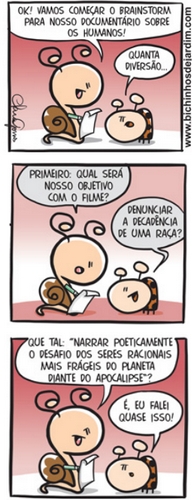

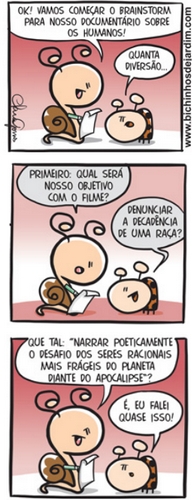

1- (Objetiva) Qual figura de linguagem está sendo utilizada no último quadro da tirinha abaixo?

A) Metonímia.

B) Onomatopeia.

C) Hipérbole.

D) Eufemismo.

2- (FGV) Assinale a frase a seguir em que os termos sublinhados não formam uma antítese.

A) Fale bem dos amigos todos os dias. Fale mal dos inimigos pelo menos duas vezes por dia.

B) Ele não sabe nada e pensa que sabe tudo. Isso aponta claramente para uma carreira política.

C) A paz faz crescerem as coisas pequenas; a guerra destrói as grandes.

D) Dos amos, devemos temer tanto sua ira como seu afeto.

E) A caneta que nomeia é a mesma que demite.

(Cetap)

Rio de Lama, Rio de Lágrimas

Ainda aturdida por duas imensas tragédias sem conserto para vidas e lugares atingidos, escrevo sobre uma, na Europa, que assusta o mundo e outra, no Brasil, que deveria nos assustar especialmente. Vejo em capitais brasileiras vigílias pela carnificina em Paris. São justas, não só porque qualquer cidade assim ferida merece homenagens, mas porque para muitíssimos Paris é uma cidade especial. E esse foi anunciado pelos autores como sendo apenas um primeiro golpe na tempestade. Pela extensão e sofisticação de sua capacidade destrutiva, e pelos locais de preparação antes nunca imaginados, mas que começam a ser descobertos, outros países estão na mira, pela Europa inteira. Sem falar na Olimpíada do ano próximo, no Brasil.

Todos alertas, todos assustados, todos um tanto perplexos com essa tragédia — e outra ainda maior e mais complexa se anuncia, ou já começou: a chegada de milhões de refugiados, migrantes sofridos e necessitados, parece ser cavalo de Troia com que se movem facilmente bandos de terroristas assassinos. O que fazer, como fazer, perguntam-se os líderes dos países envolvidos. Mesmo quem recebia os migrantes com alguma boa vontade começa a rever sua postura, pensar em mudar leis, levantar muros de toda sorte: pagarão inocentes por alguns culpados. “A vida não é justa”, suspiramos.

Mas esperei entre nós vigília e lágrimas pelo Brasil por este que é um dos maiores crimes ambientais do mundo: protesto e pranto pela morte do Rio Doce, miseravelmente envenenado e travado pela lama, que mata as águas do Doce e de seus afluentes, os peixes, os bichos, os campos cultivados, as pastagens, as plantações, as pessoas — quantas de verdade? Que providências se tomam? O que se faz para encontrá-las, além de urubus, cães e paus enfiados na lama repulsiva para ver se dali sai “odor”?

Morrem também profissões na região, como as de agricultor e pescador: um velho pescador declara aos prantos que sua profissão não existe mais por ali. A extensão é vastíssima, quilômetros de esterilização, envenenamento, em suma, assassinato. Pois o desastre era previsível: laudos anteriores alertavam para a fragilidade das barragens, e aparentemente nada foi feito, além de negar, desviar os olhos, e de novo negar. “Nada de barulho, pois podemos ter problemas.” E os trágicos problemas chegaram: segundo Sebastião Salgado, a “cura” das águas e terras levará de vinte a trinta anos.

O grande fotógrafo e humanista (sim) internacionalmente admirado nasceu e cresceu junto ao Doce, onde criou com sua parceira, Lélia, o maravilhoso projeto de revitalização de zonas quase mortas décadas atrás, o Instituto Terra. Agora, tudo está pior do que antes dos esforços deles. Recuperar toda aquela região, que vai de Mariana ao mar no Espírito Santo, onde certamente haverá muita contaminação, custará não apenas somas incríveis — projeto que ele já tinha proposto ao BNDES algum tempo atrás foi aprovado, mas não houve o repasse do dinheiro —, como terá de manter aceso por décadas o interesse num país de momento tão superficial, tão desinteressado, tão focado em poder, poder, e fuga à responsabilidade, ocultamento de crimes, e salvação das próprias feias peles. Não sou otimista. Até aqui só vi, como em geral neste país, promessas de planos, projetos, eternas comissões ineficientes e mornas, pouquíssima ação concreta, também nesta crise: mesmo na busca de mortos, lenta e atrasada. Ficarão emparedados na lama que, ao secar, parece cimento. Homens, mulheres, crianças, velhos, eternamente ocultos, a não ser para os corações que por eles choram. O que está fazendo o Brasil para compensar todo esse sofrimento, cada vez menos mencionado?

Precisamos de lágrimas e vigílias pelos inocentes chacinados na França, mas de movimentos vibrantes pelo que, aqui entre nós, vem sendo lentamente assassinado, e agora foi brutalmente soterrado pelo rio de lama, de lágrimas, de pouca esperança. Vamos trabalhar, e nos manifestar, e chorar, com Sebastião Salgado.

Fonte: Lya Luft – 25 de novembro de 2015)

3 – Em “Rio de Lama, Rio de Lágrimas.”, a figura de linguagem presente no termo “Rio de Lágrimas” é o/a:

A) antítese.

B) prosopopeia.

C) hipérbole.

D) eufemismo.

E) pleonasmo.

4- (Cetrede) No trecho: “A cidade dormia sob um manto de estrelas, enquanto o vento sussurrava segredos nas esquinas.”, a figura de linguagem empregada é

A) metáfora, pois há uma comparação implícita entre a cidade e uma pessoa dormindo.

B) prosopopeia, pois há atribuição de características humanas a elementos inanimados.

C) antítese, pois há oposição de ideias entre “cidade” e “vento”.

D) eufemismo, pois há uma tentativa de suavizar a descrição da cidade.

E) hipérbole, pois há exagero na descrição do cenário.

5- (Ifes) Analise os trechos para assinalar aquele que contém a INCORRETA associação com a figura de linguagem neles presente, indicada didaticamente nos trechos grifados:

A) É a vaidade, Fábio, nesta vida,

Rosa, que da manhã lisonjeada,

Púrpuras mil, com ambição dourada,

Airosa rompe, arrasta presumida. (Gregório de Matos) – Metáfora

B) Nasce o Sol, e não dura mais que um dia,

Depois da Luz se segue a noite escura, – Antítese

Em tristes sombras morre a formosura,

Em contínuas tristezas a alegria. (Gregório de Matos)

C) Em tristes sombras morre a formosura, – Prosopopeia

Em contínuas tristezas a alegria. (Gregório de Matos)

D) Essa enchente gentil de prata fina, – Oximoro

Que de rubi por conchas se dilata,

Faz troca tão diversa, e peregrina,

Que no objeto, que mostra, e que retrata,

Mesclando a cor purpúrea, e cristalina,

Não sei, quando é rubi, ou quando é prata (Gregório de Matos).

E) “Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte há-de estar branco, da outra há-de estar negro; se de uma parte dizem luz, da outra hão-de dizer sombra; se de uma parte dizem desceu, da outra hão-de dizer subiu. (Sermão da Sexagésima, Padre Antônio Vieira) – Metonímia

(Instituto Consulplan) Texto para responder à questão.

O açúcar

O branco açúcar que adoçará meu café

nesta manhã de Ipanema

não foi produzido por mim

nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.

Vejo-o puro

e afável ao paladar

como beijo de moça, água

na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar,

não foi feito por mim.

Este açúcar veio

da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira,

dono da mercearia.

Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco

ou no Estado do Rio

e tampouco o fez o dono da usina.

Este açúcar era cana

e veio dos canaviais extensos

que não crescem por acaso

no regaço do vale.

Em lugares distantes, onde não há hospital

nem escola,

homens que não sabem ler e morrem de fome

aos vinte e sete anos

plantaram e colheram a cana

que viraria açúcar.

Em usinas escuras,

homens de vida amarga

e dura

produziram este açúcar

branco e puro

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema.

(GULLAR, F. Toda poesia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980, p. 227-228.)

6- A figura de linguagem predominante em “[…] como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca.” (2ª estrofe) é:

A) Ironia.

B) Antítese.

C) Metáfora.

D) Comparação.

(Amauc)

Bater perna

Mineiro que é mineiro quando sai de casa quer resolver o mundaréu de convites que estava devendo.

Ele demora para largar o aconchego de seu lar, mas, quando decide, não quer perder a viagem. Pretende aproveitar o máximo do tempo para dar conta da blitz afetuosa e quitar a lista de intenções do ano passado.

Não é mais um passeio, e sim uma romaria. Se perigar, é capaz de visitar cinco pessoas no sábado, com um tiquinho de café num, um tiquinho de broa no outro, jamais recusando provar os petiscos.

Confunde-se com um trem: várias estações a descer até o fim dos trilhos. Não é à toa que suspira “trem” para qualquer “treco”.

Mineiro é supersticioso. Não aceita abrir a boca em vão.

Pressinto a correria da esposa no momento em que confessa que a família vem reclamando que anda sumida e que, se continuar sem dar notícias, pensará que ela morreu. Aliás, mineiro apenas aceita notícias pessoalmente, caso contrário não acredita.

Conversar por telefone ameniza a saudade, ajuda um pouco a entender o problema, porém não substitui a presença em carne e osso. Aqui é São Tomé com Phd: só tocando para crer.

Minha esposa quando fala que vai visitar uma tia é uma parcela da verdade: pretende visitar todas as suas tias. É a tia Norma. É a tia Geni. É tia Therezinha. É tia Naná. Será o dia das tias. O dia exclusivo da tiarada.

Não pode deixar nenhuma de fora, para não ser injusta. Pois se uma fica sabendo, o risco da desilusão é iminente. Uma tia pode se sentir preterida e não atender mais as ligações. Mineiro quando se chateia simplesmente não atende mais as ligações. Finge-se de surdo. O silêncio é a sua terrível vingança: desaparece de repente para gerar preocupação, obrigando quem fez a desfeita a ir a sua casa e bater à porta.

A culpa em Minas está diretamente ligada ao amor. Você se vê culpado até por aquilo que não aconteceu.

Força-se a alegria com medo da tragédia.

Ela parte de manhãzinha e somente voltará à noite. Para não render o assunto comigo, avisa que será rapidinho. Leia-se rapidinho em cada uma das trocentas paradas. Já estarei dormindo, certamente, em seu regresso. Nem me preocupo mais como antes.

Às vezes acredito que está em permanente campanha eleitoral, tentando desesperadamente não perder os votos que possuía.

Assim como há a data reservada para as tias, ainda tem o dia dos primos, dos tios, dos tios-avós, dos amigos, dos colegas de trabalho. A sorte que é filha única e sobrou um dia para mim, senão teria ainda o dia dos irmãos.

Nunca vi ninguém cuidar tanto da família como o mineiro. Não suporta o adeus, muito menos tolera o tchau. É inté! (traduzindo: volte logo, sem desculpas).

Disponível em Acesso em 25 nov 2024

7- No texto, o autor utiliza várias figuras de linguagem para tornar a narrativa mais expressiva e reforçar características culturais do mineiro. No trecho “Confunde-se com um trem: várias estações a descer até o fim dos trilhos”, assinale a alternativa que identifica corretamente a figura de linguagem predominante e sua função no contexto.

A) A hipérbole, que exagera a quantidade de visitas realizadas pelo mineiro, enfatizando o humor presente na narrativa.

B) A metonímia, que usa o termo “trem” no lugar de “pessoa”, indicando a substituição de um elemento pelo todo.

C) A metáfora, que associa o comportamento do mineiro ao movimento de um trem, reforçando a ideia de intensidade e continuidade nas visitas.

D) A prosopopeia, que atribui características humanas ao trem, criando uma imagem lúdica e expressiva.

E) A comparação, que estabelece uma relação explícita entre o mineiro e o trem, por meio do conectivo “como”.

8- (Fundatec) Analise a seguinte frase: “Estou lendo Monteiro Lobato”. Esse é um exemplo de:

A) Metáfora.

B) Parábola.

C) Metonímia.

D) Antítese.

E) Hipérbole.

(Amauc)

Fechando os olhos para escrever

A vida é espantosamente linda. Só parece curta porque percebemos as dádivas exclusivamente no período em que estamos apaixonados por alguém.

Como a paixão acontece pouco, até cinco vezes numa trajetória, terminamos por desprezar e desmerecer grande parte da beleza dos acasos. Não desfrutamos da tela LED do coração. Das cores. Da exuberância das sutilezas. Da vibração das coincidências. Não aproveitamos o manancial interior, aquela sensação de leveza, de emparelhamento com o destino.

Transferimos a responsabilidade a um outro pelo nosso enamoramento. Dependemos de um romance para experimentar esse superpoder, que fica adormecido longamente em nossa história. Não nos achamos bonitos com frequência, não nos achamos atraentes com constância.

O fato é que somos pouco apaixonados por nós mesmos. Se o despertar fosse por nós, pela nossa própria personalidade, compensaríamos o tempo perdido e inativo da entressafra dos relacionamentos amorosos. Resgataríamos o nosso dom, que somente é explorado a partir de terceiros.

O pessimismo se infiltra na rotina, e não nos permitimos as descobertas. Permanecemos no mesmo lugar conhecido, ainda que não seja nosso lugar predileto, justamente porque nos falta paixão.

Quem tem paixão tem também coragem, tem iniciativa, tem curiosidade. Os dias nunca serão iguais. Existe a disponibilidade para se aventurar. Se você está apaixonado por quem quer que seja, larga o pijama e a série para ir a uma festa desconhecida.

Não se trata de atentar mais para o entorno, para os lados, mas de dar mais chance para o nosso interior. Por que, nos momentos mais profundos da nossa existência, fechamos os olhos?

Quando beijamos quem amamos, fechamos os olhos.

Quando rezamos, fechamos os olhos. Quando cantamos uma música significativa, fechamos os olhos. Ou seja, nos instantes de maior emoção, ao invés de abrir os olhos e enxergar o que está ocorrendo, preferimos não ver nada. Para unicamente sentir. Sentir a pulsação desordenada e caótica da vida.

Fechar os olhos é a prova de que você se entregou ao momento. É quando você está inteiramente presente. É quando você confia de verdade. É quando você finalmente se escuta.

No fundo, nascemos para sonhar. Então, fechamos os olhos, para celebrar o autoencontro.

Fabrício Carpinejar – Texto Adaptado

https://www.otempo.com.br/opiniao/fabricio-carpinejar/2024/12/27/fechando-os-olhos-para-escrever

Com base no texto “Fechando os olhos para escrever”, de Fabrício Carpinejar, identifique a figura de linguagem predominante no seguinte trecho:

9- “Não desfrutamos da tela LED do coração. Das cores. Da exuberância das sutilezas. Da vibração das coincidências.”

A) Hipérbole.

B) Metáfora.

C) Antítese.

D) Metonímia.

E) Prosopopeia.